気になる最近の「スマートフォン利用シーンに潜む脅威」について

~ JSSEC利用部会ワークショップレポート ~

JSSEC利用部会

2025年10月22日(水)、JSSEC(一般社団法人日本スマートフォンセキュリティ協会)の利用部会において会員企業様を対象としたワークショップを開催しました。

利用部会では、2023年に利用者視点でスマホを利用する際の脅威として、「スマートフォン利用シーンに潜む脅威 Top10 2023」を発表しています。発表から2年半が過ぎ、生成AIの普及などスマホの利用シーンも変化していることもあり、新たなTop10作成を目的に開催しています。また、コロナ以降の取組として、「オンライン/オフラインを融合させた活動~ハイブリッドなワーキンググループ活動と外部への情報発信~」に基づき、今回もオンライン・オフラインのハイブリッドで開催をしています。

今回のワークショップは、「スマートフォン利用シーンに潜む脅威 Top10 2026」作成に向けて、参加した会員が考える脅威についてディスカッションを目的に実施しています。ワークショップ実施に先駆けて、利用部会 リーダ会が関係者に事前ヒアリングして作成した脅威候補をベースにディスカッションを行うこととし、4つのチームに分かれてディスカッションを行いました。

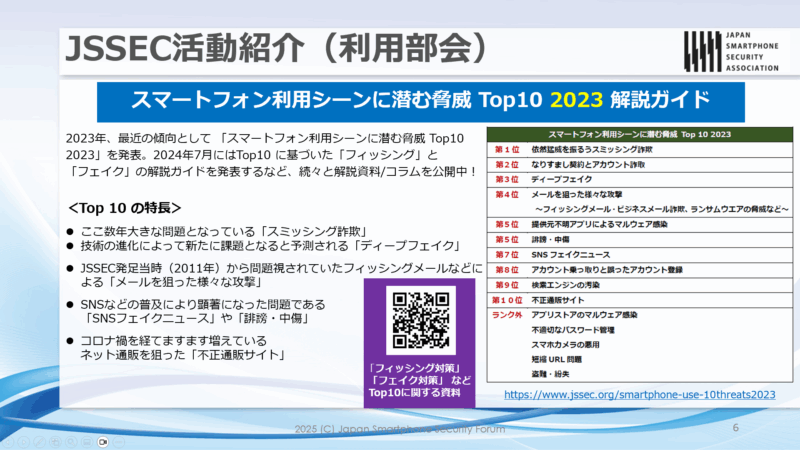

ワークショップでは、まず利用部会 部会長の松下綾子からJSSECの活動紹介を行いました。参考として、「スマートフォン利用シーンに潜む脅威 Top10 2023」も皆さんと共有しました。

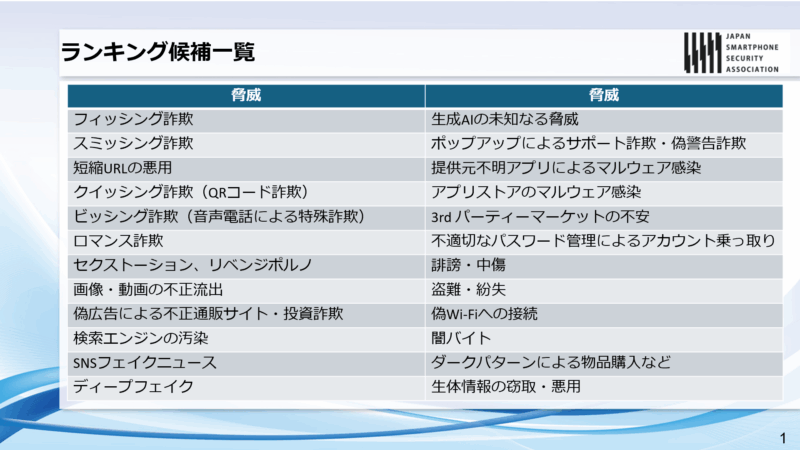

続いて、利用部会 副部会長の本間輝彰から、事前に選出した24 個脅威候補の説明がありました。24個の脅威候補は次の通りです。

ワークショップでは、オフライン2チーム、オンライン2チームに分かれ45分間のディスカッションを行われ、各チームで出た意見が発表されました。発表のポイントをまとめます。

複合的に進化する詐欺の形態

フィッシングやスミッシング、ビッシングといった従来からの詐欺手口が、生成AIの進化とともに巧妙化している点に注目しました。特に、フェイク動画・音声は一般の利用者にとって真偽を見分けることが難しいレベルに達している一方、誰もが気軽に動画生成を楽しめることから、内容によってはトラブルになりやすいという指摘もありました。

ロマンス詐欺については、執筆依頼やヘッドハンティング等の類型の詐欺において、ビジネスSNS等を利用してターゲットを定める巧妙さが議題になりました。QRコードによるフィッシングに加え、暗号資産やキャッシュレス決済の不正送金等の偽QRコードの悪用も話題になりました。QRコード特有の偽装の容易さと、それゆえの防御の難しさが強調されました。

増える身近な脅威とその背景

最近、「詐欺が増えている」という声が多く聞かれ、実際に身近で被害にあった例も紹介されました。スミッシングやビッシングといった手口の増加に加え、警察や行政機関を名乗る電話詐欺もより巧妙になっており、利用者が直面する深刻な脅威として語られました。

また、SNSやマッチングアプリの普及にともない、投資詐欺や誹謗・中傷、生成AIを使ったフェイク情報の拡散も広がっています。特に、AIによるディープフェイク動画の精度が上がったことで、「嘘を見抜くこと」がこれまで以上に難しくなっていると指摘されました。

実体験をもとにしたリアルな視点

参加者の実体験をもとに、最近の詐欺や不正の具体例が共有されました。神奈川県や石川県の警察を装ったビッシング、イギリスからの迷惑電話、宅配便を装った詐欺メールなど、多岐にわたる手口が紹介され、現場でのリアルな危険性が浮き彫りになりました。

生成AIやディープフェイクの技術進展に伴い詐欺行為や迷惑行為は質が高まっているため、ウソを見抜くのはますます困難になっているという意見も出されました。ウソを見抜く能力のアップも必要ですが、それがなかなか難しいので、ファクトチェックの手法を広めることなども一案と考えられます。さらに、盗撮や位置情報の漏洩といったプライバシー侵害のリスクも、スマートフォンの普及とともに深刻さを増しています。先日ニュースになった、教師の盗撮についても話題に上りました。

今後の対策と啓発の必要性

「どう防ぐか?」という問いに対して、多くの意見が交わされました。マッチングアプリを利用した詐欺、短縮URLや偽広告、とりわけ街中にあふれるQRコードを偽造した手法など、日常生活の中で気づきにくい手口についても、啓発活動や技術的な対策の必要性が議論されました。

また、参加者からは、「専門用語をわかりやすく伝える工夫」や、「脅威がもたらす影響と対策を明確に示すこと」の重要性も指摘され、情報の伝え方についても改善の余地があるとの意見が出ました。

まとめ

本ワークショップを通じて、スマートフォンに潜む脅威は多岐にわたり、巧妙化・複合化が進んでいることが再認識されました。利用者一人ひとりが警戒心を高め、最新の情報に基づく対策を取ることが、被害を未然に防ぐ最善の策です。今後も継続的な啓発と技術の進展に目を光らせながら、安全なスマートフォン利用を推進していく必要があります。

これらディスカッションをベースに、さらなる議論を通して、「スマートフォン利用シーンに潜む脅威 Top10 2026」作成を目指したいと考えております。